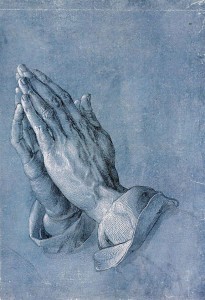

Gebetspraxis

Viele von Ihnen wissen, dass ich auf Reisen gern meine Begrüßung in der jeweiligen Landessprache ausspreche. Es freut mich, mehr als nur „Hallo“ zu sagen, doch bringt mich manchmal eine Nuance oder Feinheit der Sprache in Schwierigkeiten. Obwohl ich über die Jahre ein paar Worte in verschiedenen Sprachen und etwas Griechisch und Hebräisch während meines Studiums gelernt habe, bleibt Englisch die Sprache meines Herzens. Daher ist sie auch die Sprache, in der ich bete.

Bei meinen Überlegungen über das Gebet kommt mir wieder eine Geschichte in den Sinn. Da gab es einen Mann, der sich wünschte, so gut zu beten wie nur möglich. Als Jude war er sich bewusst, dass das traditionelle Judentum Wert darauf legt, auf Hebräisch zu beten. Als Ungebildeter kannte er die hebräische Sprache nicht. So tat er das Einzige, was er zu tun wusste. Er wiederholte in seinen Gebeten immer wieder das hebräische Alphabet. Ein Rabbi hörte, wie der Mann betete und fragte ihn, weshalb er das tue. Der Mann antwortete: „Der Heilige, gelobt sei er, weiß, was in meinem Herzen ist. Ich gebe ihm die Buchstaben und er setzt die Worte zusammen.“

Ich glaube, Gott verstand die Gebete des Mannes, denn als erstes interessiert ihn das Herz desjenigen, der betet. Worte sind ebenfalls wichtig, denn sie vermitteln die Bedeutung des Gesagten. Gott, der El Shama ist (der Gott, der hört, Psalm 17,6), hört das Gebet in allen Sprachen und versteht die innewohnenden Feinheiten und Nuancen eines jeden Gebetes.

Wenn wir die Bibel in unserer Muttersprache lesen, kann es leicht passieren, einige Feinheiten und Nuancen der Bedeutung, die uns die biblischen Ursprachen in Hebräisch, Aramäisch und Griechisch vermitteln, zu verpassen. Zum Beispiel wird das hebräische Wort Mitzwa typischerweise mit Gebot übersetzt. So verstanden, ist man geneigt, Gott als strengen Zuchtmeister zu sehen, der strenge Vorschriften erlässt. Aber Mitzwa bezeugt, dass Gott sein Volk segnet und privilegiert und keine Last aufbürdet. Als Gott seinem auserwählten Volk sein Mitzwa gab, legte er zuvor die Segnungen fest, die bei Gehorsam folgen würden, im Gegensatz zu den Flüchen bei Ungehorsam. Gott sagte seinem Volk: „Ich möchte, dass ihr auf diese Art und Weise leben sollt, auf dass ihr das Leben habt und anderen ein Segen seid.“

Das Volk Israel hatte die Ehre und das Privileg, mit Gott in einem Bund zu sein und war eifrig bestrebt, ihm zu dienen. Gott unterwies sie in seiner Gnade, wie sie in dieser Beziehung zu ihm leben sollten. Aus dieser Beziehungsperspektive sollten auch wir an das Thema Gebet herangehen.

Der Judaismus interpretierte die hebräische Bibel dahingehend, dass formale Gebete dreimal täglich erforderlich seien, wobei am Sabbat und den Festtagen zusätzliche Gebete hinzukamen. Es gab vor den Mahlzeiten besondere Gebete und dann, wenn neue Kleider angezogen, die Hände gewaschen und Kerzen angezündet wurden. Ebenso gab es spezielle Gebete, wenn etwas Ungewöhnliches zu sehen war (ein majestätischer Regenbogen oder andere außergewöhnlich schöne Ereignisse), ebenso wenn man einem König oder anderen Honoraren begegnete oder wenn sich große Tragödien ereigneten (Kriege oder Erdbeben). Es gab spezielle Gebete, wenn etwas außergewöhnlich Gutes oder Schlechtes geschah, Gebete vor dem Schlafengehen am Abend und nach dem Aufstehen am Morgen. Obwohl dieser Gebetsansatz zum Ritual oder lästig werden könnte, war es dessen Absicht, eine ständige Kommunikation mit dem Einen zu erleichtern, der über sein Volk wacht und es segnet. Der Apostel Paulus übernahm diese Absicht, als er in 1. Thessalonicher 5,17 Christi Nachfolger ermahnte: „Betet ohne Unterlass.“ Dies zu tun bedeutet, das Leben mit gewissenhaftem Vorsatz vor Gott zu leben, in Christus zu sein und sich mit ihm im Dienst zu vereinen.

Auf dieser Beziehungsebene geht es nicht darum, auf festgelegte Gebetszeiten und auf strukturierte Gebete verzichten zu können. Ein Bekannter sagte zu mir: „Ich bete, wenn ich mich dazu inspiriert fühle.“ Ein anderer sagte: „Ich bete, wenn es mir sinnvoll erscheint.“ Ich denke, beide Kommentare übersehen die Tatsache, in welcher das andauernde Gebet Ausdruck unserer innigen Gottesbeziehung im Alltag ist. Es erinnert mich an Birkat Hamason, eines der bedeutsamsten Gebete im Judentum, welches bei gewöhnlichen Mahlzeiten gesprochen wird. Es bezieht sich auf 5. Mose 8,10, wo es heißt: „Wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den HERRN, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat.“ Wenn ich ein köstliches Mahl genossen habe, kann ich nichts weiter tun, als Gott dankbar zu sein, der es mir gegeben hat. Unser Gottesbewusstsein und Gottes Rolle in unserem täglichen Leben zu stärken, ist eine der großen Absichten des Gebetes.

Wenn wir nur beten, wenn wir uns dazu inspiriert fühlen (wenn wir bereits Gottes Gegenwart spüren), werden wir unser Gottesbewusstsein nicht stärken. Demut und Ehrfurcht vor Gott kommen nicht einfach so auf uns zu. Das ist ein weiterer Grund, das Gebet zu einem täglichen Bestandteil der Zwiesprache mit Gott zu machen. Beachten Sie, wenn wir in diesem Leben etwas gut machen wollen, müssen wir das Gebet fortwährend üben, selbst wenn uns nicht danach zu Mute ist. Das gilt für das Gebet wie für den Sport oder die Beherrschung eines Musikinstruments und nicht zuletzt auch, um ein guter Artikelschreiber zu werden (und viele von Ihnen wissen, dass mir das Schreiben nicht leichtfällt).

Ein orthodoxer Priester erzählte mir einmal, dass er sich in alter Tradition während des Gebetes bekreuzige. Wenn er aufwache, danke er als Erstes dafür, einen weiteren Tag in Christus zu leben. Während er sich selbst bekreuzigt, beendet er das Gebet mit den Worten: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ Einige sagen, diese Praxis sei unter der Obhut Jesu als Ersatz für die jüdische Praxis, Gebetsriemen zu tragen, entstanden. Andere sagen, es sei nach der Auferstehung Jesu entstanden. Das Zeichen des Kreuzes sei ein Symbol für Jesu Sühnewerk. Wir wissen mit Sicherheit, dass es in der Zeit um 200 n. Chr. üblich war. Tertullian schrieb damals: „Bei allem, was wir unternehmen, setzen wir das Zeichen des Kreuzes auf die Stirn – sooft wir einen Ort betreten oder verlassen, bevor wir uns kleiden, bevor wir baden, wenn wir unsere Mahlzeiten einnehmen, wenn wir abends die Lampen anzünden, bevor wir schlafen gehen, wenn wir uns hinsetzen, um zu lesen, – vor jeder Aufgabe zeichnen wir das Zeichen des Kreuzes auf die Stirn.“

Ich will damit nicht sagen, dass wir bestimmte Gebetsrituale einführen müssen (auch nicht, dass wir uns bekreuzigen sollen), aber ich fordere uns zu einer regelmäßigen, konsequenten Gebetspraxis auf. Dies hilft uns in vielerlei Hinsicht zu erkennen, wer Gott ist und wer wir in Bezug zu ihm sind, und um stets beten zu können. Können Sie sich vorstellen, wie sich unsere Beziehung zu Gott vertiefen würde, wenn wir morgens beim Aufwachen an ihn denken würden, den ganzen Tag über und dann zuletzt vor dem Einschlafen? Das würde uns sicherlich helfen, den Tag bewusst in Partnerschaft mit Jesus zu leben! ❏

© Stiftung WKG in Deutschland